比打骂更可怕的是“情感冷暴力”,真的毁孩子一生

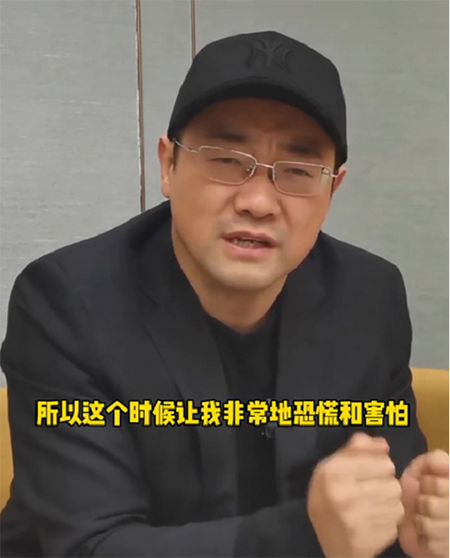

心理学博士王铮在视频中,分享了自己的童年经历。

小时候,妈妈只要心情不好,或者对他不满意,就喜欢把她自己关在房间里。

拒绝沟通和对话,假装听不到他问问题。这常常让他感到恐慌、害怕。

有一次,他在幼儿园没吃完午饭,被老师批评。

回到家,妈妈就一句话也不说,彻底不理他,晚上也不陪他睡觉。

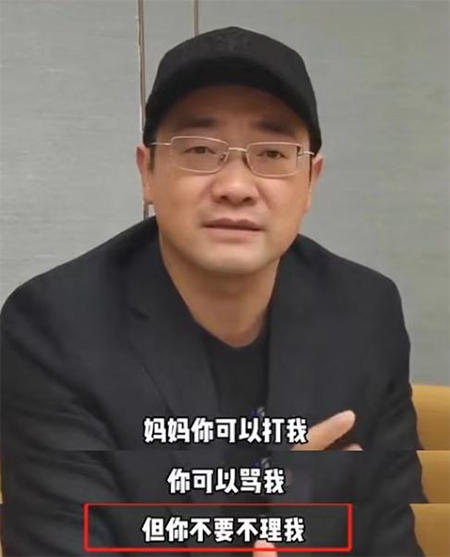

他心里,特别想对妈妈说:

“妈妈,你可以打我,可以骂我,但你不要不理我......”

30多年过去了,那些妈妈“不理他”的经历,让他终生难忘,直到今天,他每次一回想都觉得特别受伤。

家,本该是孩子温暖的港湾。

可一个没有回应的家,却像绝境一样,只会给孩子带来更多糟糕的体验和不幸。

孩子能不能被回应,很大程度上,会改变他原先的人生轨迹。

得不到回应的孩子,大脑正经历惊人变化

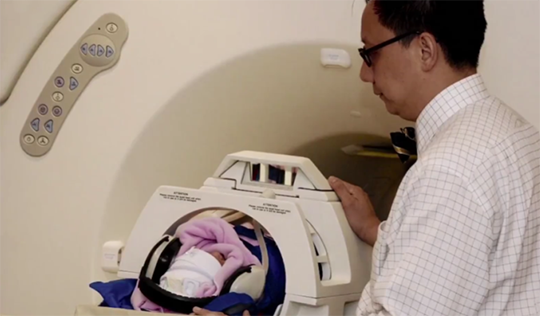

纪录片《宝宝的第一年》中有这样一个实验。

为了研究不同养育方式对孩子大脑的影响,科学家特地找了20个新生儿的家庭。

孩子一出生,先接受大脑扫描。

紧接着6个月的时间,科学家分别观察妈妈的养育模式,看看——

母子共处时,妈妈对孩子的行为有反应吗?

孩子哭了,妈妈能不能及时给予安抚?

孩子想拿东西,妈妈是让孩子选择,还是自己代劳?

6个月后,再给孩子做第二次脑部扫描,进行比对。

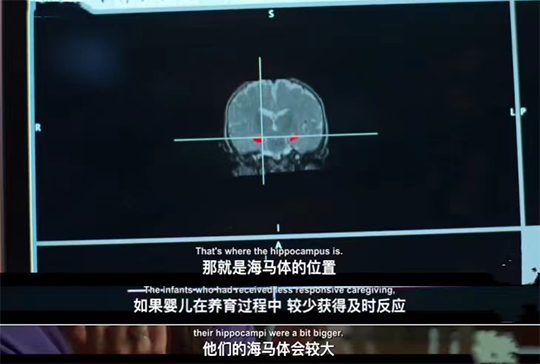

最终,科学家发现一个很明显的差异:

“如果婴儿在养育过程中,较少获得及时回应,他大脑中的海马体会较大。”

海马体在学习、记忆,以及处理痛苦情绪方面,起着非常重要的作用。

哪怕只是短短6个月的时间,孩子的大脑结构发育就会出现惊人的变化。

根据美国芝加哥大学儿科达娜·萨斯金德博士的研究结论:

“父母的不回应,会对孩子大脑的核心区域极为不利。

将直接影响孩子的认知能力、语言能力、行为能力、自我及情感控制能力、社交能力以及身体健康状况。”

得不到回应的孩子,正不可避免地变得“更差”。

父母的忽视,是对孩子的精神凌迟

一位12岁男孩,曾在社交平台哭诉他的痛苦经历。

从记事起,父母对他就是冷冰冰,不跟他说笑,更不会跟他互动。

有时候在家,他主动分享学校的生活,父母大多数的情况是看自己的手机。

难得跟父母出去逛商场,他看到新奇的东西会大声“哇”,但父母鲜少会停下来,关心他的新发现。

没人懂他,也没人和他交流,这种“假性亲密家庭”,让他痛苦不堪。

表面上看,他有父母,也有自己的家。

可父母的忽视和冷漠,却把他逼成了“精神孤儿”。

父母的不理不睬,对孩子来说就是一场精神虐待。

就像是一把很钝的刀,在身上不停地划,不流血,但痛感却很真实。

纪录片《镜子》中,一位妈妈发出求助:

“儿子初二辍学在家,整天不与外界交流,活得特别颓丧。

而且他还很暴力,一不耐烦就会拽着我的头发打我,甚至还拿起凳子砸我。”

听上去,这位妈妈很可怜,儿子很可怕。

可当心理咨询师走进这个家庭后,才发现,儿子的性格,是父母造成的。

这位妈妈和丈夫从不理解儿子的感受,也很少主动回应儿子提出的要求。

儿子想找她谈心,她不耐烦,要么说自己忙,要么说自己很累需要休息。

儿子肚子饿想让她帮忙煮个面,她嫌麻烦,不愿下床。

而爸爸也是,像旁观者一样,从不主动和儿子沟通。

长期被父母冷落,儿子性格越来越古怪。他开始封闭自己,无法和外界有正常的交流。

脾气也愈发暴躁,习惯用暴力的形式刷存在感,解决问题。

樊登老师说:

“一个孩子的终生噩梦,就是妈妈不理他,爸爸不要他。”

爱的反义词不是恨,而是遗忘和忽略。

那些看似无形无害的“忽视”,成了许多孩子一辈子都无法解开的“症结”。

父母的冷暴力,摧毁了孩子的性格

如果长期看不到孩子内心的需求,甚至习惯用沉默当武器,简单粗暴地处理孩子的情绪和问题,这将会是孩子一辈子的伤。

演员倪虹洁曾在节目中分享父母的“回避式教育”。

有一次全家人在吃晚饭,本来有说有笑,可突然电视机播放了当时她拍内衣广告的视频。

那一刻,家里的气氛全变了,没人开口说话。

父母的态度,让她深受打击。

其实,她特别渴望父母能跟自己谈一谈工作上的事,并给予回应。

可惜,父母总是习惯选择用沉默表达不满,十多年过去了,父母对于这件事始终闭口不提。

或许父母是想用“冷处理”的方式,逼孩子“臣服”,逼孩子认错。

但这样的沟通模式,成了卡在她心里的一根刺,让她心里充满负担,导致她很缺乏自信。

出道十八年,她是观众心中演技精湛“老戏骨”,参演过《武林外传》,有如此多光环,她还是觉得自己演不好,没信心。

她总是怀疑自己,总觉得自己做错了;她总是觉得很自卑,在和别人交流的过程中,她从来也没有勇气坚持自己的观点。

这场家庭矛盾中,父母用沉默,摧毁了她的自信和自尊。

当一个孩子,在最在意父母的反应时,父母不理他,试图用冷漠拒绝的态度拒绝控制他时,他只会质疑自己:

我是不是不够好,是不是不配得到父母的爱。

知乎上有个问题:长期被父母冷暴力的孩子,长大会怎样?

几乎所有人都会提到:自卑、孤僻、冷漠、敏感、没有安全感......

其中有一个女孩说,她永远也无法忘记的是:

“小学五年级的暑假,母亲让我上辅导班,她问我愿不愿意,我表示不愿意。

母亲一个暑假没理我,那个暑假我基本上没开口说过话,痛苦地用头撞墙。

最后写了封信给母亲,说我知道错了,我想去。

我这辈子都忘不了,母亲看到那封信时脸上得意的神情,那是我一辈子的羞辱。”

父母冷暴力,是父母给孩子带来的终身诅咒。

不打不骂,却伤孩子于无形,毁孩子一生。

父母的回应,足以滋养孩子一生

心理学博士海姆·G·吉诺特博士在《孩子,把你的手给我》中,讲了这样一个故事。

7岁的格洛丽亚气冲冲地回到家,一看到爸爸就赶紧告状:

“我的好朋友多丽丝,被一些调皮的男同学从人行道推到积满雨水的沟里去了。”

很显然,这不关女儿的事,可爸爸全程都很认真、耐心地聆听,没有插嘴,也没有发表自己的意见和看法。

而是在听完女儿整个分享后,很认真地回应道:

“那你一定感觉很不舒服,对那些做坏事的男孩很生气,到现在还很生气,对吗?”

格洛丽亚一听爸爸说中了自己的心声,连连点头示意。

看到这样的场景,爸爸继续询问:“你怕他们也会如此对你?”

这时,格洛丽亚很肯定地说:“他们胆敢这么做,我会把他们一起拖下水,到时一定会溅起水花来。”

说完,她呵呵笑出了声。

原本还带着怒气的谈话,一下子变得轻松愉快,格洛丽亚也不再纠结,而是如释重负,继续做自己的事情。

精神分析大师弗洛伊德说过:回应即看见。

父母的及时回应,就是对孩子内心需求的觉知。

当孩子感觉到被看见、被理解、被满足时,他内心的压力就会慢慢随之减少,问题行为也会随之纠正 。

更重要的是,他总能在父母的回应中,感受到满满的爱和接纳。

教育学博士陈美龄在一次采访中表示,当自己的儿子问问题时,她不会说“等一下”。

而是随时停下手中的工作,积极回应孩子的问题,即便会耽误原本的计划和安排,她也不会置之不理。

在她看来,应对孩子的要求,能大大减少孩子的内心压力,让亲子沟通变得深入和有意义。

父母的关注和看见,是滋养孩子一生的底气。

...

育儿博主王人平说,对一个孩子而言,最大的幸福莫过于确信自己随时有被爱的把握。

没有什么事情,比回应孩子更能传递“爱”了。

父母眼里有孩子,孩子的人生才有光。

时刻站在孩子的角度,以他的心为心,用他的眼睛看世界,感知他的经历,清楚他的需求。

读懂孩子的情绪,并及时回应,是每一位父母维系与孩子亲密关系的必经途径。