毁掉一个孩子最快的方法,就是一直“陪”着他

微博上看见一个这样的帖子:

“为什么我觉得父母一直陪着我,让我很有压力?”

自从妈妈去学校开了一次家长会以后,每天一定要亲自看着她背书、写作业,让她觉得压抑得很,特别不舒服。

有好几次她和朋友约好一起去书店买书,妈妈也要跟着,说是不放心她,一定要陪着。

她说:

“这样的日子我真的受够了,难道我就要被她一直盯着吗?”

其实很多父母都是如此,都想努力给孩子更多的陪伴,却很少检视自己的陪伴方式。

就像一位网友说的那样:

父母总以为陪伴就是“监视”着孩子,但是却没想过他们的注视会让孩子产生焦虑、紧张和压力。

有些父母看似一直在陪伴孩子,却因为偏离“轨迹”,在无形中伤害孩子却不自知。

有些父母,总会把视线盘旋在孩子周围,时刻监督着孩子的生活和学习,一旦出现不符合自己期望的行为,就会用控制和压迫的方式“矫正”孩子。

这种陪伴缺少爱的流动,对孩子只是一种干扰。

过度陪伴,只会绑架孩子

前几天听到一位妈妈抱怨说:

为什么我花大量的精力陪伴孩子,整天24小时围着他转,他还嫌我烦,我容易吗?

这位妈妈因为怀二胎,以前觉得给孩子的陪伴太少,就想趁此机会多陪陪孩子。

陪孩子吃饭、写作业、读故事,生活上也把他照顾得无微不至。

没想到却引起了孩子的反感,现在孩子一看见妈妈就把自己锁在房间里面。

为什么孩子越“陪”越叛逆?

心理学专家针对这样的问题总结出它的根源在于“过度陪伴”,因为父母的陪伴过于用力,让孩子产生反感。

就像这位妈妈一样,想多陪陪孩子,视线却一直在孩子身上,时时刻刻都在替孩子“操心”:

孩子写作业一定要在旁边守着;

孩子晚上睡觉,总担心他睡不好,不停地查看;

整天都陪在孩子身边,却一直盯着他做这做那……

这些言行看似是对孩子的“重视”,实际上是一种无形的“过度控制”,它忽略了孩子的感受,所以孩子觉得非常痛苦。

教育专家尹建莉老师说:

父母陪孩子学习的时间越长,扮演的角色越接近监工,而孩子里骨子里都不喜欢监工。

一旦父母的陪伴“量”过度,就会演变成对孩子的“监控”,让孩子感觉到的是压迫感,只会产生逆反心理。

一位高三的女孩曾控诉妈妈说“她给的压力太大,让我喘不过气”。

她说:“妈妈每天盯着我,不仅做作业要随时守着,连睡觉都要不停地看着我,这让我有种无形的压力,让我很累,也很紧张。”

到最后女孩已经严重到了自残的地步。

俗话说“过犹不及,物极必反”,凡事超过一定的限度,只会向反方向转化。

当陪伴变成了监督和干涉,不自觉地让父母忽视孩子的感受,最后形成“父母不停地控制,孩子不停地逃避”。

不尊重孩子内心的陪伴,只是对孩子的一种绑架,很难养出人格健全的孩子。

陪伴中父母“帮”得越多越容易束缚孩子

亲子综艺《放学后》中有一个这样的片段。

一位东北妈妈在陪孩子写口算作业时,一直在旁边嫌孩子算得太慢,不停地说:

“就这个还需要扳手指头啊?”

“口算是掐时间的,不是让你绣花的。”

“没有你那么算的好不好。”

……

女儿被妈妈催得直接发怒,哭着说:“让爸爸陪我”。

很多父母潜意识里想把孩子变成“自己喜欢”的样子,所以总爱在旁边指点孩子。

这种不请自来“闯入”孩子世界的父母,看似是在“帮”他,实际是对孩子的“打扰”。

它的后果就是束缚孩子的成长,破坏专注力。

1973年,《发育心理学》杂志上发布的一条经典研究发现:

允许孩子自由玩耍,有助于培养孩子的创造性思维。

研究人员将90名幼儿分成三组。

第一组:孩子可以从一堆玩具中选四种自由玩耍;

第二组:研究人员要求孩子模仿工作人员,来使用这些物品;

第三组:孩子看不到这些日常物品,只能坐在桌前,随机画自己想画的东西。

十分钟后要求孩子说出一种物品的使用方法。

实验结果表明:

第一组自由玩耍的孩子,说出创造性的使用方法是另外两组孩子的三倍。

孩子只有在没有外界干扰的情况下,才能散发自己的思维。

父母这种不知进退的干涉,最容易让孩子处于“我不知道怎么办”的迷茫状态。

不仅专注力被影响了,创造力也在减弱。

蒙台梭利说:除非你被邀请,否则永远不要去打扰孩子。

表面上看,父母是在“帮”孩子,但是它不仅束缚了孩子的创造性,也扼杀了孩子执着做一件事的专注。

孩子从3岁开始,就能独立完成一件事,此时最不愿意碰到的一件事就是“被打扰”。

父母的“试图改变”思维,只会让孩子的发展能力更受限制。

尹建莉老师说:

不限制就是培养,一个缺少尝试,不犯错误的童年是恐怖的,它并不能意味着孩子的未来会适应更好。

我们给孩子的关注和陪伴,要建立在孩子说“我愿意”的基础上。

父母不要因为“我想改变你”,就干涉认真做事的孩子,很有可能因为父母的过度参与而束缚住孩子。

好的父母,都在“用心”陪伴孩子

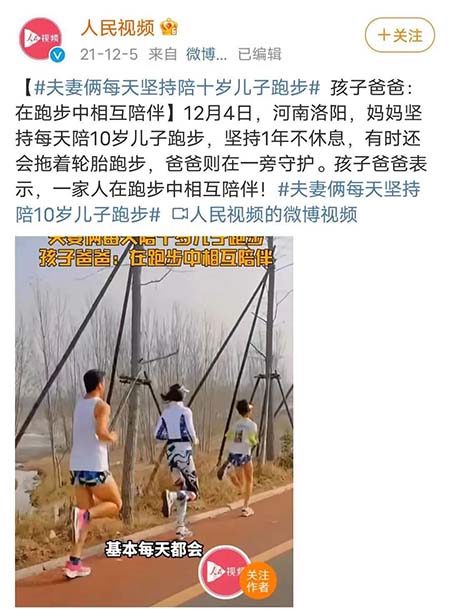

在河南洛阳的一家公园里,一家三口的锻炼视频走红网络。

这对父母为了陪孩子,每天坚持陪儿子跑步,至今为止已经坚持了一年多。

每天早上,一家三口就穿着亲子装,虽然跑得很累,但是脸上却洋溢着幸福。

在采访中爸爸说:在跑步中陪伴。

这种一起辛苦、一起流汗的感受,才是给到孩子的最真挚的爱。

陪伴是一件既简单又能愉悦亲子关系的“活动”,但是让它幸福的关键点是“用心”。

作家饶雪莉曾说过:陪伴是对孩子最好的教育,教育不过是不同方式的陪伴。

父母对孩子的陪伴越用心,给孩子爱的浓度就越高。

1. 陪伴孩子,要尊重他的“独处力”

父母对孩子无微不至的关注是爱,但是陪伴孩子需要一个合理的度。

我们首先要考虑到一个问题:孩子是否需要我们陪伴?

孩子3岁前,陪伴的中心点是“贴身陪伴”。

但是,3岁以后,陪伴并非越多越好。

当父母与孩子分离开始,父母就要给他独处的空间。

心理学家说,孩子需要一个热情而稳定的感情联系,要学会独处,让他呆在属于自己的一个安全空间。

这时候,我们要给孩子“守护式的陪伴”。

父母不必时时刻刻把视线放在孩子身上,只要让孩子感受到父母的存在就可以了。

德国儿童心理学家曾做过一项实验。

研究人员把几个孩子留在一个空空的房间里,只摆放少许的椅子和日常用品。

孩子一开始觉得很无聊,等得有点不耐烦了。

于是,一群无聊的孩子灵机一动便玩起了游戏。

手边的日常物品被孩子当成玩具,他们还玩起了角色扮演。

陪伴不需要时刻“监督”着孩子,而是在一旁默默地,不去打扰他,让孩子用自己的思维去处理事情。

让孩子明白“妈妈就在旁边,我是安全的”,这是能让孩子感受到幸福和自由的好氛围。

2. 陪伴孩子,回应在第一位

曾有心理学家研究表明:

一个人的安全感来自于童年父母陪伴的质量,生命的早期的陪伴,决定了孩子对这个世界的感受是冷酷还是安全的。

它的关键因素是陪伴和回应。

有效陪伴的价值在于“互动”,它是维持亲子情感链接的开关。

孩子是天生的敏感者,从婴儿时期开始,对父母的言行有着敏感的感知力。

微表情、动作、说话方式、语气都是陪伴孩子品质的重要影响因素。

因此,最好的陪伴就是让孩子感受到你和他是“在一起”。

哈佛心理学家凯瑟琳建议:

在以下这种关键时间,父母应该放下手机、放下工具和孩子好好相处。

去学校的路上;

接孩子放学的路上;

父母下班回到家时;

晚饭时间;

睡觉之前;

这些时间最有利于建立与孩子的情感关系,父母应主动放下手中的“工具”或者工作,全身心地和孩子互动。

一起玩游戏、一起讲故事、一起分享喜怒哀乐。

被看到、被回应的陪伴才最能滋养孩子。

3. 陪伴孩子时,别说教

陪伴孩子的关键词是“尊重”和“宽容”。

年幼的孩子,大脑正在飞速发展,一直是活在感觉中的,他们不能理解父母的逻辑,所以一旦陪伴中加入说教成分,就会影响孩子对父母的看法。

所以别将自己的观点强加在孩子身上,而是要做到凡事让孩子自己来。

一位妈妈曾和孩子约法三章:

不会写的字,自己查字典;

不会写的题目,自己先读三遍,别总是喊“妈”;

尝试后解决不了的问题,尝试喊“爸”……

当我们学着把问题丢给孩子,他就能在试错中成长。

用一颗宽容的心去感受与孩子之间的流动,才能达到陪伴的最大效果。

知乎上曾有人这样问:

一对父母每月赚多少钱,才能撑起一个家。

有个高赞的回答是这样的:

撑起一个家的关键词不是钱,而是爱。

陪伴就是一个“造爱”的过程。

它不是父母时时刻刻盯着孩子的视线,更不是对孩子的横加干涉。

而是给孩子关注和看见,用耐心和回应去“善待”孩子。

好的父母一定会给孩子这些:

用亲密连接撑起孩子的安全感,给他拥抱和互动;

用欣赏和关注唤醒孩子的求知欲,陪他探索和创新;

放大孩子的空间,别把孩子“抓太紧”,把孩子的试错当成是历练。

陪伴而不打扰,关注而不控制,从陪伴中让孩子找到一生的幸福才会有意义。